任意の環境で、眼の動きから心理状態を推定する

近年では、人間の生体情報に基づいて感情や心理状態を計測する研究が活発化しています。

自動車のドライバの心理状態に応じた運転支援や、製造現場での作業者の習熟度やストレス状態に対応した支援、監視カメラによるテロ対策など、様々な用途やシーンでの適用が期待されています。今回取り上げるのは、眼の動きで心理状態を推定する発明です(特開2017-202047)。

この発明が課題としているのは、人為的に設定した環境ではなく、任意の環境で得られた目の動的な変化から心理状態を推定することです。つまり、実験室等の特別に設定した環境ではなく、任意の環境で、眼の動きから心理状態を推定することが出来るとあります。

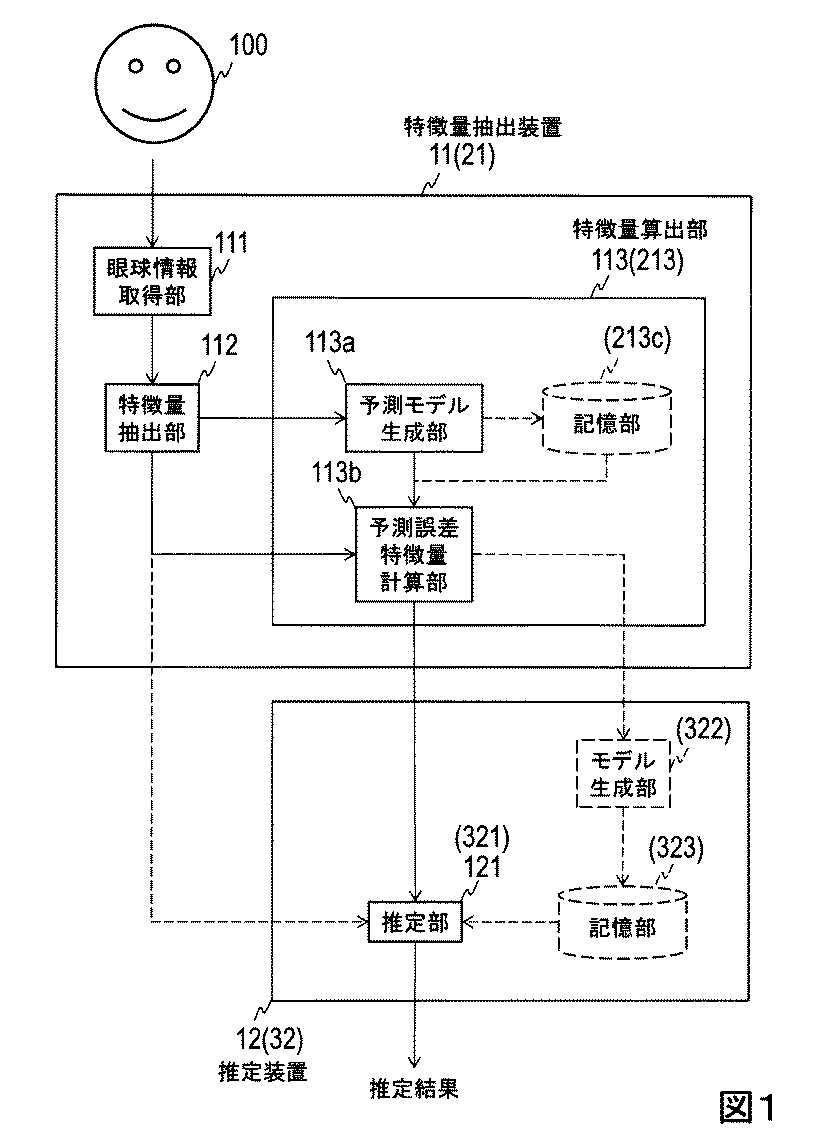

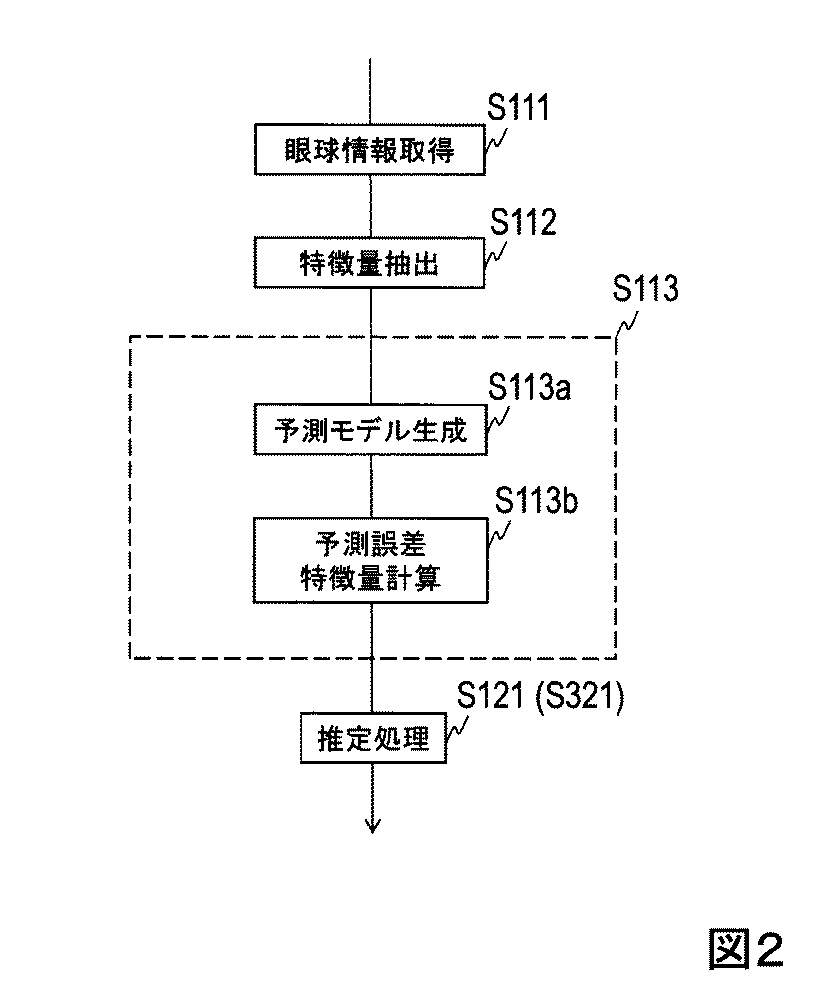

「第1時間区間」と「第2時間区間」の眼の動的な変化を用います。具体的には、「第1時間区間」で得られた「第1特徴量」と、「第2時間区間」で得られた「第2特徴量の時系列情報」から推定した「第1時間区間」での特徴量との相違度合いに応じた「第3特徴量」を得ることが特徴です。つまり、「第3特徴量」は「第2時間区間」から予測される特徴量の傾向からみて、「第1時間区間」がどれだけ突飛なものであるかを表す指標として用いられます。特に、両目の瞳孔の動きの相対値には対象者の属性や個性が表れるため、本発明では眼球のサッカードを用いています。

どのようなクレームになっているか

今月の注目発明で取り上げた米国特許情報(US2017/0341583A1)と比べて見てください。クレーム概念の捉え方が異なっていると思いませんか?日本特許情報は実験内容を忠実にクレームしているように見えます。それに対して、米国特許情報は発明内容を概念化したクレームになっているように思われます。国によって、思考の違いや特許法の保護対象が異なるので、一概には言い切れませんが、大変興味深い違いです。

これまでのビジネスは“もの”主体であり、“もの”を守るための特許でした。しかし、これからの情報価値化社会では、必ずしも“もの”単体でのビジネスは通用しなくなりつつあります。人工知能が扱うのは情報です。しかし、人工知能を応用したビジネスを展開するにあたって、情報によって生み出された価値をどのように権利化して事業に活用していくのか、試行錯誤が始まっています。